「働き方改革」が叫ばれる昨今、働き方の多様化が進んでいる。「新型コロナウイルス」の影響もあり、働き方改革のキーワードの1つとなっている「テレワーク」がかつてないほど注目されている。

しかし、そもそもテレワークとは何なのだろうか? テレワークはスマートフォンでもできるものなのだろうか?

この記事では、“会議(ミーティング)”に的を絞って、テレワークの基本をおさらいしつつ、スマートフォンで利用できる「Web会議ツール」を幾つか紹介する。遠隔地から会議に参加しなければならない状況になった人や、そのような会議のホスト(主催者)となりそうな人の参考になれば幸いだ。

そもそも「テレワーク」とは?

そもそも、「テレワーク」とは何なのだろうか。テレワークの「テレ(tele)」は「遠く」、「ワーク(work)」は「仕事」、直訳すれば「遠隔地でする仕事」という意味だ。日本テレワーク協会が定めた定義を借りれば、「情報通信技術を活用した時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」がテレワークということになる。

テレワークは、自宅で執務する「自宅利用型テレワーク(在宅勤務)」、外出先で執務する「モバイルワーク」と、サテライトオフィスやシェアオフィスなどに出向いて執務する「施設利用型テレワーク」の3つに大別される。いずれも、本来出勤するべきオフィス(職場)とは異なる場所で執務する点で共通している。

「サテライトオフィス」「シェアオフィス」とは?

サテライトオフィス

企業や団体が本拠地から離れた場所に設置するオフィス。「支社(支店、支部)」や「営業所」も、ある意味でサテライトオフィスに相当する。

最近では、災害時のBCP(事業継続計画)の一環として、遠隔地にサテライトオフィスを開設する企業や団体も増えている。

シェアオフィス

その名の通り、複数の個人や企業/団体が“共有(シェア)”して使うオフィス。基本的にはフリーアドレス(自由席)で、ディスプレイやプリンターなど、仕事で必要な機材の貸し出しを受けられることも多い。利用料金は「月額制」と「時間制」に大別される。

最近では、働き方改革やBCPの一環として、企業や団体がシェアオフィス運営者と包括契約を結び、複数のシェアオフィスを使えるようにしていることもある。

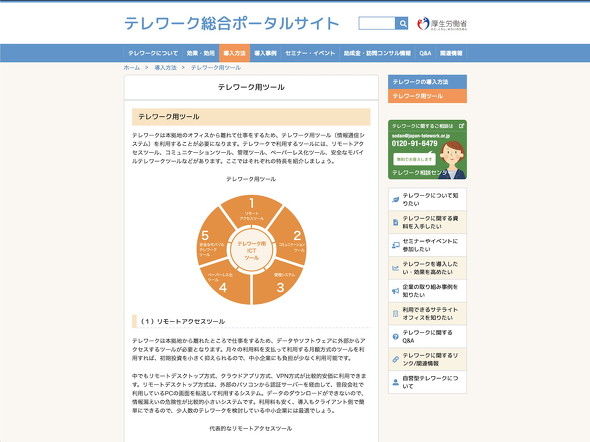

企業や団体がテレワークを実施する場合、さまざまな「ツール」を用意する必要がある。厚生労働省が開設した「テレワーク総合ポータルサイト」では、必要なツールとして以下の5つが紹介されている。

- リモートアクセスツール

- コミュニケーションツール

- 労務管理システム

- ペーパーレス化ツール

- 安全なモバイルテレワークツール

情シス以外の人が検討すべきことはほとんどないが……

これらのテレワークツールを導入する場合、情報システム部門(情シス)では、検討すべき事項がたくさんある。

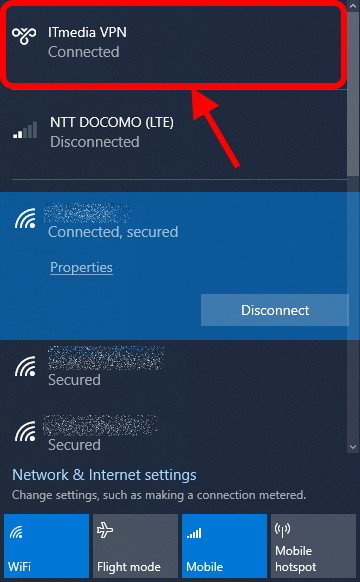

まず、テレワーク中に業務上で必要なデータやソフトウェアにアクセスする方法を検討する必要ある。社内ネットワークに外部からアクセスするための「VPN(仮想プライベートネットワーク」、オフィスのPCにアクセスするための「リモートデスクトップ」、データを共有するための「クラウドストレージ」などの選定や利用方法を検討しなければならない。

コミュニケーションサービスやWeb会議システムといった、テレワーク中の「連絡手段」も検討が必要となる。業務でやりとりする書類は、環境を問わず閲覧できる形式(PDFファイルなど)で共有することはもちろんだが、承認が必要なプロセスにおいて「電子サイン」などを利用できると理想的だ。

企業の方針によっては、勤怠管理できるシステムも必要となるだろう。PCでの操作や表示する画面を監視するツールもあるが、システムのコストはもちろん、従業員の精神的負荷を鑑みると、「始業時や終業時にメールやチャットで報告する」と割り切った方が現実的なことも多い。

テレワークに使う機器も検討しなければならない。理想は、企業や団体として必要なデバイスを支給することだ。ただ、それには膨大なコストがかかる。従業員の私物利用(いわゆる「BYOD」)を許容することも視野に入れた方が良い。ただ、支給にしてもBYODにしても、機器の紛失や盗難時の対策は欠かせない。

企業・団体の規模や機器の台数によっては、ポリシー(利用方針)や必要なアプリなどを一括設定できる「MDM(モバイルデバイス管理)」や「EMM(エンタープライズモビリティ管理)」といったシステムを使ってデバイスを管理した方が効率的だろう。手元に情報を残さない「セキュアブラウザ」、データを暗号化してやりとりする「セキュアコンテナ」といったツールの活用も検討したい。

職種によっては、外部からの電話連絡にどう対応するのかも考えなくてはならない。「電話番」のシフトを組んで出勤させる手もあるが、それでは出勤していない人の電話応対に問題が出るかもしれない。しかし最近では、スマホを内線電話化し、オフィスにかかってきた外線電話を転送できる「クラウドPBX」と呼ばれるシステムも普及しており、社内で用いるコミュニケーションサービスと一体運用できるものもある。

……と、以上のようなシステム面での検討は、あくまでも企業や団体の情シスが自社のポリシーに沿って行うべきものであって、エンドユーザーである一般従業員は、情シスが指定するツールを利用することが基本だ。

しかし、一般従業員であっても、ツールを自らセットアップしなくてはならないことは多い。今回の記事のテーマであるWeb会議システムは特にそうだろう。

セキュリティポリシーの建前的に、いわゆる「シャドーIT」になる利用方法は避けるべきだが、臨時的な使用を提案する意味でも、Web会議システムの簡単な利用方法ぐらいは、覚えておいて損はない。

スマホでも使える「Web会議システム」 どんなものがある?

そもそも「Web会議」とは、パソコン、スマホやタブレットを利用して、場所を問わずに行えるオンライン会議のことを指す。「テレビ会議」や「ビデオ会議」と似たものではあるが、これらは会議室などに据え置かれた専用機器を用いて行うもので、大人数の会議で用いることが前提となっている。

うっかり混同しそうな言葉だが、「テレワークではWeb会議を使うのだ」と認識しておきたい(※)。

(※)テレビ会議やビデオ会議のシステムと接続できるWeb会議システムもあります。このようなWeb会議システムを使えば、オフィスの会議室に集合した人たちと、テレワーク中の個々人とが一緒に会議に参加できます

Web会議システムの選択肢は非常に多いが、ユーザーアカウント(ログイン)を必須としないものと、必須とするものに大別される。今回は、前者の代表例として「Zoom(ズーム)」を、後者の代表例として「Microsoft Teams」を紹介する。

Zoom:無料で利用できることが魅力(制約あり)

参加者のユーザーアカウントを必須としないWeb会議システムは、会議の主催者が発行するURLをタップ(クリック)すれば、すぐ会議に参加できる。会議の設定によっては氏名やメールアドレスなどを要求されることもあるが、参加者のログ(証跡)を残す目的で一時的に使われるものとなる。

米Zoom Video Communicationsが提供するZoomは、Web会議システムの定番の1つで、世界シェアの上位にある。一部を除き、日本語によるサポートも受けられる。スマホで利用する場合は、「Zoom Cloud Meetings」というアプリが必要だ。

Zoomでは、会議のホスト(主催者)にはアカウントが必須となる。アカウントを作成した上で会議を設定すると、「ミーティングID」とそれに対応したURLが発行される。これらを会議の参加者とメールやコミュニケーションツールなどで共有すれば、一応の準備は整う。

参加者は特にアカウントを作成する必要はない。アプリでミーティングIDを入力するか、URLをタップ(クリック)して表示されるWebサイトの指示に従えば会議に参加できる。ただし、ホスト側がセキュリティ設定をしている場合、事前共有されたパスワードの入力を求められたり、ホストが承認するまで会議に参加できなかったりする場合もある。

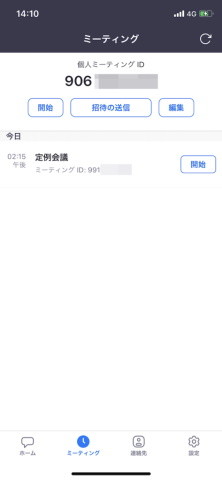

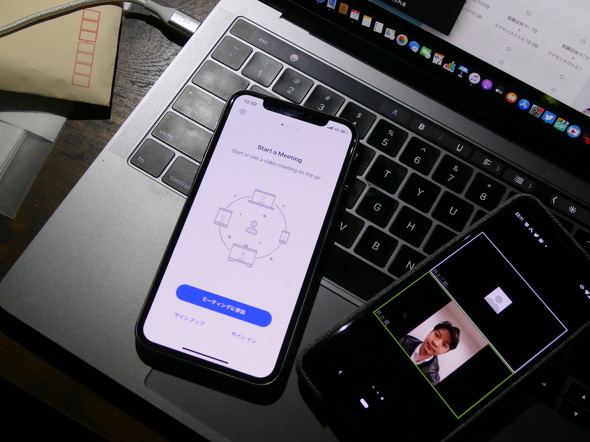

iOS版「Zoom Cloud Meetings」を起動した画面。サインアップやサインインをしなくても、「ミーティングに参加」というボタンがある(写真=左)。「ミーティング」タブなどから招待メールを送れる他、「ホーム」タブの「スケジュール」からカレンダーとひも付けて会議予定を立てることもできる(写真=右)

iOS版「Zoom Cloud Meetings」を起動した画面。サインアップやサインインをしなくても、「ミーティングに参加」というボタンがある(写真=左)。「ミーティング」タブなどから招待メールを送れる他、「ホーム」タブの「スケジュール」からカレンダーとひも付けて会議予定を立てることもできる(写真=右)

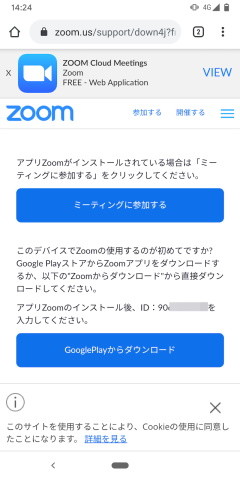

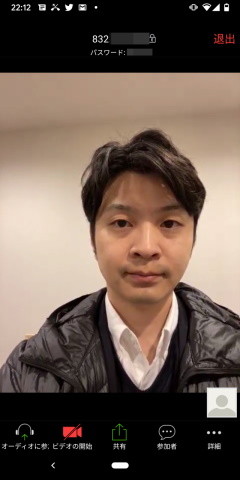

Androidスマートフォンから招待リンクを開く。アプリをインストール済みなら「ミーティングに参加」をタップすれば会議に参加できる(写真=左)。Web会議中の画面では、左右にスワイプすることでビデオ(カメラ撮影)をオフにしたり、多人数表示を切り替えたりできる(写真=右)

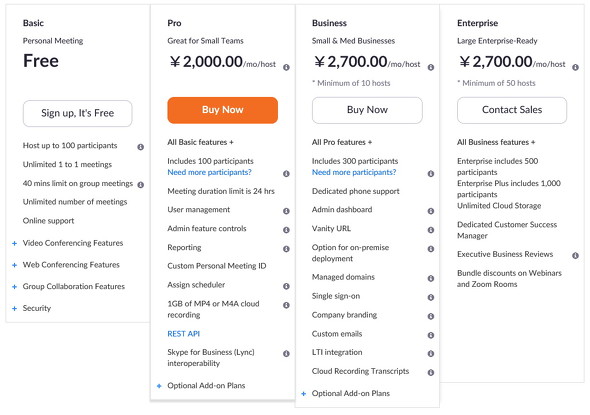

Androidスマートフォンから招待リンクを開く。アプリをインストール済みなら「ミーティングに参加」をタップすれば会議に参加できる(写真=左)。Web会議中の画面では、左右にスワイプすることでビデオ(カメラ撮影)をオフにしたり、多人数表示を切り替えたりできる(写真=右)ホスト用のプランは「無料」「プロ」「ビジネス」「エンタープライズ」「エンタープライズプラス」の4種類が用意されている。ここでは、中小規模の利用に向く無料プランとプロプランを紹介する。

無料プランは、名前の通り無料で利用できる。時間制限は、100人までのグループ会議が最大40分、1対1の会議が無制限となる。チャット機能やグループコラボレーション機能も利用可能だ。

プロプラン(月額2000円または年額2万100円)では、グループミーティングの時間制限が最大24時間(1日)となる他、ユーザー管理とレポート機能、最大で1GBまでの記録(録画)機能、Skype for Business/Microsoft Lyncとの連携機能などが利用できる。追加の有料オプションとして、録画容量の追加、最大参加者の追加(500人/1000人)、テレビ/ビデオ会議システムとの接続機能なども用意されている。

Zoomのプラン一覧。無料プランの他、有料プランも幾つか用意されている。当然、有料プランの方が多機能で、より便利に使える(編集者注:プラン案内は日本語でも表示できますが、ここでは見やすさを優先して英語表記としています)

Zoomのプラン一覧。無料プランの他、有料プランも幾つか用意されている。当然、有料プランの方が多機能で、より便利に使える(編集者注:プラン案内は日本語でも表示できますが、ここでは見やすさを優先して英語表記としています)Microsoft Teams:Offce 365との連携が魅力

アカウント必須型のWeb会議システムは、企業向けの情報システムやオフィススイートと強力に連携するものが少なくない。

Microsoft Teamsもその1つで、「Office 365」を利用している企業や団体で利用することを想定したコミュニケーションツールだ。2021年7月に終息する「Skype for Business」の後継となるソリューションでもある。スマホで使う場合は、専用アプリを介して利用する。

Office 365の利用者を想定としているコミュニケーションツールではあるが、「Microsoftアカウント」を持っていれば無料で利用することもできる。Windows 10のセットアップなどで同アカウントを保有している場合は、それを使えばよい。ただし、個人としてビデオ通話を利用する場合は「Skype」の利用を推奨される。

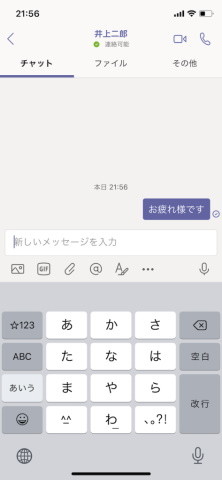

基本的に、Microsoft Teamsはチャットツールだ。チャットまたはグループチャットで連絡を取り合っている相手に対して、Web会議を持ちかける(設定する)ようなイメージとなる。

無料プランの場合、アプリの画面からビデオ通話(会議)を開始できる。Office 365のビジネス用アカウント(有料:一部を除く)を利用している場合は、事前に会議をスケジュールすることも可能だ。参加できる人数は最大で250人となる。

Teamsの最大の特徴は、Office 365との連携機能の豊富さと拡張性の高さにある。Office 365のビジネスアカウントと組み合わせると、一部の機能が強化される他、追加機能を利用できるようになる(一部の機能追加はオプション料金が必要)。

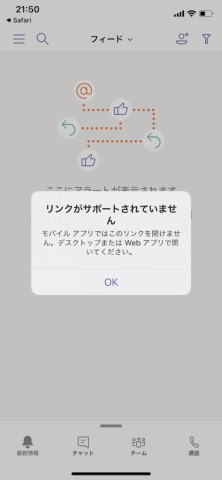

iOS版Microsoft Teamsアプリの画面。Microsoftアカウントでのログインが求められる(写真=左)。メンバーを招待するには、メールアドレスなどを通じた段階的な承認操作が必要だが、モバイルアプリだけでは完結できないため、Windows PC用アプリまたはWindows/Mac(macOS)のWebブラウザを併用する必要がある(写真=右)

iOS版Microsoft Teamsアプリの画面。Microsoftアカウントでのログインが求められる(写真=左)。メンバーを招待するには、メールアドレスなどを通じた段階的な承認操作が必要だが、モバイルアプリだけでは完結できないため、Windows PC用アプリまたはWindows/Mac(macOS)のWebブラウザを併用する必要がある(写真=右)Microsoft Teamsと同様に、ビジネスチャットツールの「Chatwork」「Slack」にもWeb会議機能はある。ただし、両者共に無料プランだと1対1会議にのみ対応し、有料プランでも、Chatworksで最大14人、Slackで最大15人と、会議に参加できる人数の制限がある。小規模な会議ならこれで十分だが、ある程度規模が大きいWeb会議には向かない。

テレビ/ビデオ会議の映像をスマホで受けるアプリもある

Web会議システムは、取引先との商談や打ち合わせで使うこともある。そうなれば相手側の企業がツールを指定することもあるだろう。先述のZoomやMicrosoft Teamsにも、企業外ユーザーの利用を想定したゲスト機能が用意されている。

ただ、オンラインでの商談や打ち合わせにテレビ/ビデオ会議システムを流用する企業や団体もある。テレビ/ビデオ会議システムが複数拠点に映像を転送するためには、「MCU(多地点接続)サーバ」を設置しなければならない。このMCUサーバをインターネット上に設置したものが「クラウドMCUサーバ」で、その一部がスマホやPCなどへの映像伝送に対応している。

スマホでクラウドMUCサーバと映像のやりとりをする場合、専用のアプリが必要な場合もある。必要に応じてあらかじめインストールしておくと、円滑なやりとりができるだろう。

企業や団体ごとにセキュリティポリシーは異なる。しかし、ツールにこだわって導入に時間が掛かった結果、本来の業務に支障が出ては元も子もない。極端な話、スマホならGoogleの「ハングアウト」やiOSの「FaceTime」、もっといえば「LINE」や「Facebook Messenger」のビデオ通話機能でもWeb会議に近いことはできる。カジュアルな打ち合わせやあいさつ程度などなら、こうした日常的に使い慣れているツールで済ませて問題ないケースもあるはずだ。

「テレワークだから」と肩肘を張って単一のツールに固執するのではなく、TPOに合わせた柔軟な対応を心がけるのが良いのではなかろうか、と筆者は思う。

関連記事

関連リンク

"参加する" - Google ニュース

March 26, 2020 at 10:00AM

https://ift.tt/39iCXs2

突如降りかかる「テレワーク」 スマホで「会議」に参加する方法をチェックしよう - ITmedia

"参加する" - Google ニュース

https://ift.tt/2UTnB9B

Shoes Man Tutorial

Pos News Update

Meme Update

Korean Entertainment News

Japan News Update

No comments:

Post a Comment